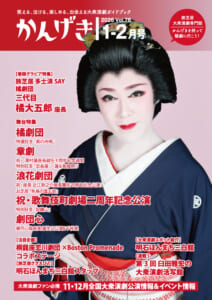

木戸番のエッセイ・天職先は大衆演劇!第37回副座長咲田せいじろう後編~劇団松丸家~

大衆演劇の劇団の多くは座長とその家族で構成されている。 役者の家系に生まれた、いわゆる幕内の人間が過半数を占める中、一般家庭から役者になった人もいる。 何がきっかけでこの世界と出会い、日々過ごしているのだろうか? 劇場オープンから9年、木戸番兼劇団のお世話係を務めてきた著者が綴る実録エッセイ。 第36回は劇団松丸家(げきだんまつまるや)副座長咲田せいじろう(さきた・せいじろう)編・後編です!

Ⅲ

いよいよ、大衆演劇の世界に身を置くことになった晴生であったが、門外漢である感はぬぐえない。舞台でも、家に帰っても落ち着かない状況が続いた。

当時の劇団松丸家は、松丸家美里劇団と名乗っていた。 女座長であったが、やはり家族を中心になりたっていた。 太夫元の松丸家弁太郎(美寿々の父)、座長の松丸家美里(美寿々の母)、千草久子(美寿々のおばあちゃん)、美寿々、こもも、小弁太(小4)、劇団員として皐月竜馬など数人の役者がいた。

そこに晴生が入ったのである。

そんな素人の指導にあたったのは太夫元の弁太郎で、晴生に幕内の決まりやならわしなどを教え、芸名も与えて、役者としての入り口を作った。 迫晴生は「咲田せいじろう」になったのである。

座長の松丸家美里はせいじろうに、大衆演劇の基本中の基本、着物のたたみ方から着物の着方までもおしえた。 ただ、化粧の仕方については、美寿々が直接、晴生に教えた。

せいじろうの劇団内の修行が始まったが、太夫元の松丸家弁太郎は、せいじろうをすぐに舞台に出した。芸は舞台で身につけることが肝心である、太夫元の信条であった。

せいじろうは、子分③で、デビューをはたしている。 その時、子分②をしてのいたのが、小弁太であった。 幼い日の小弁太がせいじろうの先輩である。

その先輩は、とんでもなく稽古熱心であった。一日の大半が、稽古、稽古の連続であったが、それに引っ張られて、せいじろうも稽古に明け暮れた。 そんな生活の中、せいじろうは、大衆演劇の魅力にのめり込んでいった。 そんな時、美寿々の妹の「こもも」と役者の皐月竜馬が結婚した。

松丸家美里劇団は、名実ともに家族劇団となり、せいじろうもそれなりの役をこなしていった。 人情芝居でも、主役は皐月竜馬、相手役が美寿々、こももで、小弁太とせいじろうが町衆で、アドリブをかませ、爆笑をとり芝居を盛り上げ、弁太郎と美里で、脇を固めるという配役であった。

その布陣で、2年ほどで人気も出てきたが、皐月竜馬とこももの中に、すきま風がふき、結局離婚をした。